阿里、京东、拼多多们的“看脸”哲学

source link: http://www.ebusinessreview.cn/newsinfo/969748.html?templateId=92230

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

阿里、京东、拼多多们的“看脸”哲学

作者:闫楷,新零售商业评论高级编辑

波哥是一位从来不网购的直男,然而今年双11,他竟然开了一个电商账户,用新人券购买了一个智能牙刷消毒架。波哥人生中的“第一单”源于小红书上的“种草”。

波哥手底下有个跟班叫小菲,她每天醒来的第一件事,是打开支付宝收能量浇水,然后在天猫芭芭农场施肥,再去拼多多的多多果园签到领水滴。这么“劳动”了半小时后,小菲才算是真的起床了。

小菲有个表姐叫莫莫,996的工作节奏,导致婚房和婚事一拖再拖。无奈之下,莫莫预约了一些平台的直播进行在线看房,抑或是在工作间隙浏览一些VR全景房源,她想尽快把婚房落实下来。

一花一世界,从学长、小菲以及莫莫的日常行为,可以窥探到百千亿级网购大军的变化。

不得不说,在供过于求的当下,这是一个看用户“脸色”吃饭的年代。用户的行为方式顺理成章地成了互联网平台竞争的突破口。

为了“笼络”住波哥、小菲、莫莫们的心,无论是互联网大厂还是新晋平台,一场抢“人”大战早就开演了。

用户的好“脸色”

什么样的体验,既能让消费者掏了腰包,又给出五星好评?

俗话说,要先抓住食客的胃,而后才能抓住他的心。如今平台想要收买“人心”,首先还要看看用户行为发生了哪些改变。

首先,消费者更青睐游戏式的玩法,更倾向于购物中的娱乐性和参与感。小菲就是代表之一。

理解游戏其实就是理解人的过程。游戏中的积分、奖品、等级排名、完成任务等激励机制,能够激发人的欲望。

只要沉浸在游戏的世界里,无论是拯救还是破坏,人们的好胜心就容易被激发出来,通过参与竞赛、角逐产生快感。

正如游戏研究者刘梦霏所言,游戏是一种启蒙的媒介,游戏的规则在于引导玩家采取相应的行动,自发而愉快地去完成任务。

电商和游戏的结合,就是将游戏元素和游戏设计融入购物场景中,用游戏化机制来构建一个快速并相对愉悦的购物体验。

原因很简单,消费者在玩的过程中能够对平台产生情感,如此一来,用户黏性也就增强了。

于是,各大平台纷纷推出各种各样的游戏化产品。

小菲在电商农场里浇水施肥的设计,属于实物兑换制的游戏玩法;支付宝种树属于公益捐赠类的游戏场景设计;此外,还有现金激励型的游戏化产品,比如,拼多多上的请朋友帮忙砍价、淘宝的金币庄园、京东的种豆得豆”,以及苏宁的云钻魔法狮。

简言之,无论是集金币还是能量升级,个人玩还是分享组团,其目的都是让消费者来玩,并且玩上瘾。

其次,如今的消费者更喜欢通过内容来获取商品信息,在分享和讨论中形成自己的购买决策,就像学长这样的“内容型”消费用户。

当商品供过于求,用户的注意力变得稀缺时,信任的传递方式就由商家告诉消费者应该买什么,变成了消费者通过淘宝、小红书、抖音、快手、大众点评等渠道获取信息中,并自行决定购买什么产品或服务。

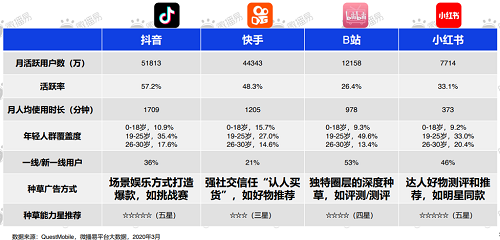

种草的逻辑就是这么产生的。虽然不同平台的种草逻辑各有不同,但结果都是一样的。

根据克劳锐的调研,67.8%的用户认为种草内容对选择商品并最终产生购买行为有很大的影响,74%的用户曾经购买过被种草的商品,80.7%的用户被种草后会在一周内完成购买。

电商内容化也好,内容电商化也罢,平台们都是有备而来,它们会根据“内容型”消费用户的特点和需求,打造自己的产品,把更多的学长们拉到新消费的狂欢中来。

第三,如今的用户更喜欢尝试新鲜事物,黑科技带来的沉浸式消费就是代表之一,比如,莫莫的VR看房。

黑科技更有范儿,尤其是在疫情的影响下,AR/VR看房、买车更是被推到了消费新体验的台前。

不过,也有业内人士告诉零售君,VR直播/展示,对于房产、汽车、旅游、展览/赛事/演出等重线下体验的行业来说,更像是一种营销思路的抛砖引玉。

在零售君看来,沉浸式消费体验并非是噱头,VR/AR等黑科技在消费场景中的应用将会不断地渗透,因为,当低频、高客单价的房产、汽车被“搬”上电商平台的那一刻,背后折射出的是,这一届消费者已经不同了。

此外,用户的消费方式也正在变得更加多元化、个性化;同时,他们主张“质优价美”,更看重产品的质感,而不是盯着大牌不放。

因此,有人要给自己的化妆品配一个冰箱,给刀具、牙具定制一个消毒架;也有人会花上千元买一本手帐;也有人吃燕窝要开袋即食,喝气泡水要无糖健康……

面对消费行为方式的改变,各平台已经摩拳擦掌地展开了一场抢“人”大战,推出游戏化、内容化、智能化的产品。实际上,争夺用户的本质正是争夺用户的时间。

抢“人”大战=抢时间大战

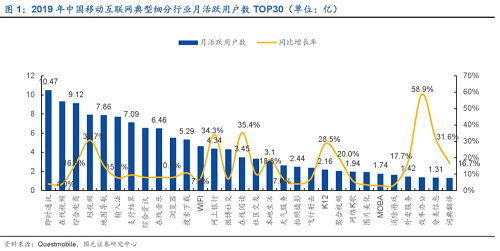

原先,BAT三巨头凭借搜索、电商、IM,锁定了绝大多数中国互联网用户。有数据为证:2015年,微信的使用时长占比首超QQ;2017年,微信的使用时长占比达到巅峰,超全网51%,随即开始下滑。

随后,今日头条、拼多多、美团点评通过不同的创新机制崛起,顺理成章地成长为行业的“小巨头”。

大厂们割据纷争,流量愈发集中,红利见顶之势也愈发明显。然而,存量时代下看似再也没有机会的流量场上,以抖音、快手为代表的短视频平台自2017年迅速崛起,活跃用户数呈指数飙升。今年6月,短视频以人均单日110分钟的使用时长超越了即时通讯。

此外,与“中心化”平台形成对照的是,去中心化的私域流量价值被推到风口浪尖。

当大厂们忙于存量博弈,将用户“留下来”时,新晋平台们则在流量结构变化带来的红利基础上,争取更多的发展机会。它们之间都不谋而合地做着同一件事:抢夺用户时间。

不久前淘宝的新一轮改版便是聚焦于此。11月30日,手淘进行新一轮升级内测,其中最大的一个动作是将买家秀社区升级为“逛逛”,置于首页第二个Tab,取代了原来的“微淘”。“逛”顾名思义,就是让用户多看、多停留。

“逛逛”实际上是一个中心化的内容平台,目的不是刺激用户购买,而是鼓励创作者、商家、用户的原创内容,通过内容来连接用户。

“我们希望淘宝不光只是一个货架。”淘系产品和内容生态负责人平畴说,淘宝除了要满足消费者对物质的诉求,也需要满足情感上的诉求。

可见,平台内容化的醉翁之意还是在于留住用户,抢夺用户的时间。

不止是阿里系电商,拥有最大社交流量池的腾讯也在做出改变。

近段时间以来,腾讯视频号动作频频,开放多流量入口,将微信的社交流量和信息流量注入视频号中,希望再造一个短视频巨头。在零售君看来,所谓的微信生态就是“套牢”用户的场景,加速微信内循环。

不止是大厂在努力。

“虽然巨头们高高在上,也不能全面覆盖,像我们这样的小鱼,有自己的立足之地,主要看能不能抓住机会。”小程序电商创业者老魏对如今的流量格局如是评价。

正如老魏所言,当野蛮生长时期的流量红利不断收缩,单用户的价值就更为凸显,新晋平台正把锚点放在新的用户行为上。

通常我们在线上购物时,会用到“购物车”“卡券”等功能,而在老魏的平台上取而代之的是“背包”“碎片”等游戏语言。

表面看这些只是术语的替换,实则有着更深层次的逻辑,即营造一个“购就是玩,玩就是购”的场景。比如,集齐一定数量的碎片,就能升级为钻石,可以获得更多、更大的激励。

零售君追问老魏,这样的逻辑对非游戏用户而言,会不会不友好?老魏回答:“我们的设计方案不是拍拍脑门就干的,你只要想想现在购物的主力是谁,就明白了。”的确如此,互联网原住民已经登上消费舞台的中央,购物的娱乐性符合他们的胃口。

用户消费行为之变,引发的是商业之变。

其中,最为出众的便是一大批新品牌的“出道”方式。

通常,它们会在营销上下足功夫。首先,包装要精美;其次,分享要热烈。通过顶流直播KOL、KOC、达人、素人等一波又一波地“轰炸”,吸引用户关注,抢占用户的心智。花西子、完美日子、半亩花田、三顿半等新品牌就是在这样的机会之下诞生的。

新品牌的强大 “轰炸”下,用户从“种草”到“拔草”的决策时间变得越来越短,转化效果更显著。

据国元证券数据显示,在转化率上,顶级网红电商直播的购买转化率可达到20%,而社交电商为6%~10%,传统电商为0.37%。

总之,用户是谁,他们喜欢什么,投其所好,盯住了人和他的时间,也就瞄准了他的钱包。

* 应采访对象要求,文中波哥、小菲、莫莫、老魏均为化名

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK