阻碍你成功的12个习惯,第1个就淘汰了大部分人

source link: https://www.36kr.com/p/1844263799901062

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

要实现持续成长,除了要保持开放的心态,我们也要打破、去除阻碍学习的一系列不当信念。

事实上,这些信念在现实生活中比比皆是。以下,Enjoy:

01 自我设限

每个人心中都有各种各样的信念、成见以及假设、规则,无论是对自己还是他人,以及周围的世界,它们无时无刻不在影响我们的思考与行动。

例如,如果你认为自己数学不好,无形之中,你就会产生畏难情绪,在学习数学时不会全力以赴,结果,你果真发现自己学不好,这会进一步增强你的观念,以后就更有借口了。

再如,很多人认为自己老了,学不动了,其实这也是一种自我设限。当你有了这种念头之后,你的大脑就会在你的注意力系统里面设置一个标签,它会影响你的行为与思考,让你真的感觉学不动了。

相反,如果你没有这一设限,认为自己有各种可能,你就会全力以赴,自然也就有了无限可能。所以,不要自我设限,要以开放的心态,去发掘自己的最高潜能。

02 遽下定论

因为我们内心存在诸多的信念、假设与成见,它们如此根深蒂固,以至于我们看到一些东西后,几乎不假思索马上就得出一个结论。比如:

“这个东西就是这样的……”

“他做事情总是这么拖拖拉拉的……”

“这个东西对我没有什么用……”

“这个东西我已经见过了,并不新鲜……”

这些结论是受到我们既有心智模式而形成的,如果遽下定论,就没有机会对其进行反思和改进,我们就会成为自己心智的囚徒。

许多人可能认为快速决断是有能力、敢担当、有效率的体现,但是,面对复杂的世界,这一论断并不是绝对的。

事实上,领导者真正的难题在于平衡决策的质量和效率。

除非在特别紧迫的情况下,哪怕凭直觉或扔骰子都可以马上做出决定,但是,如果有时间,还是应该尽可能提高决策的质量,尤其是特别复杂、重大的决策,决策质量更是优先于决策效率。

就像彼得·圣吉所说:缺乏整体思考的积极主动,经常导致对策比问题更糟糕。

因此,对于一些重要决定,我们应该放慢思考的脚步,三思而后行。

03 局限思考

虽然我们都认可要有大局观,要换位思考,要多赢,但在现实生活中,从自己的本位出发、局限思考几乎堪称人类思维的天性之一。

首先,人的基本需求是生存,而与人们生存最为紧密相关的就是其身处的周边世界。为了维持生存,人的本能是密切地关注自己本位周边的危险信号。离我们比较远的信息,要么不可得或信号微弱,要么没有那么迫切或重要,我们通常并不会优先处理。

因此,本位主义、局限思考在某种程度上是人保护自我的本性使然。

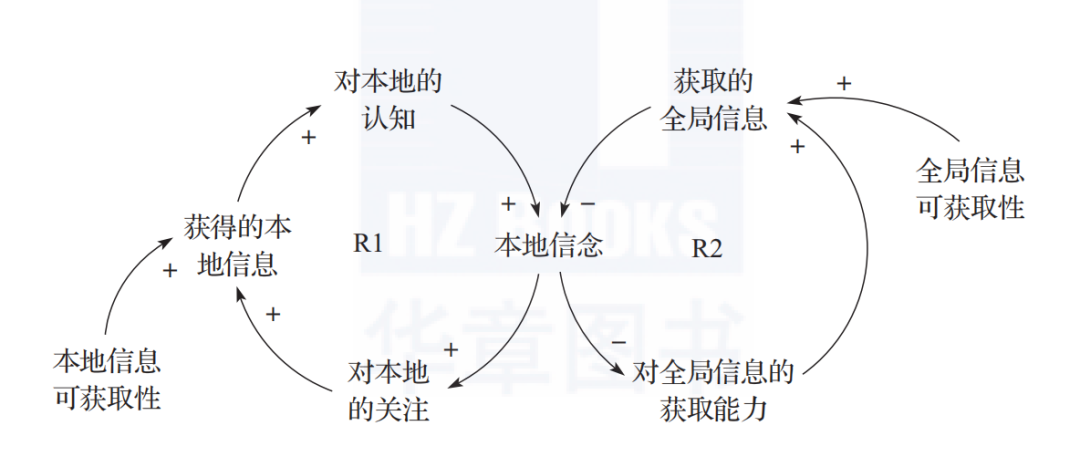

其次,本位思考也与信息的对称、公开透明存在一定联系,是人的认知系统内一系列过程或要素相互影响或作用的结果(见图1)。

简言之,人们获取“本地”信息更加容易,获得的本地信息越多,对本地的认知就越多,就会逐渐形成强烈的本地信念,从而更加关注本地信息(见图1中R1)。

与此同时,出于获取全局信息的局限性,人们获取不到足够的全局信息,无法建立全局信念,而本地信念的强化又进一步削弱了人们对全局信息的关注,使得人们获取全局信息的能力被削弱,更加无法获取充足的全局信息(见图1中R2)。

逐渐地,人们便形成了牢不可破的局限思考模式。

图1 局限思考的成因分析

为了打破局限思考模式,看到系统中的其他部分乃至全局和整体,我们一方面需要增加对全局的关注,想一想系统中其他人会看到什么、得出什么结论、采取什么行动,同时,通过学习并应用系统思考的技能和方法,比如“思考的罗盘”,看到构成系统的各个实体之间的互动与联系,乃至系统全局与整体的结构,也有助于打破“盲人摸象”或本位主义的窘境。

此外,组织领导者也要采取措施,通过加强沟通、打破壁垒,促进信息开放,降低组织成员获取全局信息的难度。

04 以我为尊

在哈佛大学成人发展和学习领域专家罗伯特·凯根看来,年幼时,人们理解世界的方式非常简单;其后,逐渐看到并了解到世界原来蕴含着许多丰富而细微的渐变的部分,当我们意识到这一点时,便会开始质疑自己过去的假设。

到青少年时代,人们慢慢养成了“以我为尊”的心智结构,主要表现为:只能接受自己的观点,别人的观点是神秘、看不透的,故仅能用自己看到的信息推断他人的意图;

同时,人们理解世界的价值观主要依靠外在的规章制度或来自权威的教导;当两个外在权威不一致时,会产生挫败感,但不会造成内心的矛盾。

虽然上述心智结构多出现在青少年身上,但也有少量成年人持有类似的心智层次。

如果你只在乎自己的感受,无法理解他人的观点,相信“我是对的”“事情就应该这样……”“我想要……”,你的心智结构就可能处于“以我为尊”的层次上。这样,你就无法有效地学习,甚至无法顺畅地参与团队合作。

为了更好地适应复杂的世界,我们需要学习理解他人的观点,驾驭无所不在的冲突,形成自己可以掌控的评价原则与信念体系,而且能够对其持续进行反思、优化,从而促进个人心智结构的成长。

05 墨守成规

在罗伯特·凯根看来,大多数成年人的心智结构都是“规范主导”的,具体表现为:他们可以接纳他人的见解,被他人影响或被环境同化,但是,他们决策的依据主要来自对他人价值观、原则或角色的内化。

换言之,他们会以外部(他人、群体)的观点来看待世界、判断对错、做出取舍。即便他们认为那是自己的观点,但它们实际上仍然来自外部的人员、群体或机构。

由于这些信念或规则根深蒂固,很多人变得墨守成规,这也不行、那也不能,拒绝或排斥一切新的思想或做法,即便是环境变了,他们依然按照原有的规则行事,这样就难以创新与变革。

对此,我认为大家应该意识到三点:

① 每一个规则都有其适用范围或前提条件,最好能够将这些条件明确列出来,以提醒自己;

② 如果条件变了,规则也可以或者应该调整;

③在应用规则的时候,应该透过现象看到本质,想清楚它的目的和精髓,因为规则是人定的,形式要服务于目的,不要教条化或“本本主义”。

06 归罪于外

在职场中,每个人都希望自己是称职的,都认为尽心尽力是美德,如果自己尽力了,那么,当出现问题之后,很多人的第一反应就是“这不是我的错”“一定是其他人的责任”。

虽然我们不排除对于某个具体问题,你的确可能是没有责任的,但是,如果对于任何事情都采取这种“归罪于外”的策略,就会失去反思自我、寻找和改进自身不足的学习机会。

因此,要想产生学习与创新,需要像荀子所说的那样:“见善,修然必以自存也;见不善,愀然必以自省也。”(《荀子·修身》)

见到善的行为,一定要认真地反思、检查自己是否有这类行为;见到不善的行为,一定要严肃地检讨自己是否也有类似行为。

多反思自我,才能更快地学习;总是指责或抱怨别人,期待他人的改变,自己就很难成长,也可能会很受伤。

07 非此即彼

在我们身边,有一些人似乎生活在“二元世界”里,认为事物都是非黑即白、非此即彼的,他们总是要分清对错,区分你我,辨出黑白、美丑、善恶、忠奸。

但是,我们所在的世界是复杂的,在黑与白之间存在着各种不同程度的灰。

就像贝格所说:黑与白之间是由一连串不同程度的灰度组成的连续过渡体,黑与白创造出了灰,但在很多方面,它们相互创造出了彼此。

因此,我们要善于欣赏并接纳别人的观点,尤其是不符合自己预期的观点,学会容纳灰度与模糊性,在保持独立思考的同时,兼容并蓄,看到黑与白之间存在着各种各样的灰度。

事实上,所谓成长,不仅是获取新的技巧或知识,更在于思考方式的转变,以及看到世界“复杂性”的能力的提升。

08 专注于个别事件

如上所述,出于生存的需要,人们不仅更加关注周边的本位信息,而且更加注重短期内的事件。

由于时间就像一条永不停息的河流,各种各样的事件也会持续不断地扑面而来,因此,大多数人会被各种事件的洪流裹挟,应接不暇,就像彼得·圣吉所说:我们都有一种惯性思维,即把生命看成一系列分立的事件,而且每一个事件都应该有一个显而易见的起因。

如果大家的思想都被短期事件主导,那么一个组织就不可能持续地进行更富创造性的生成性学习。

为了克服这一组织学习智障,人们需要掌握系统思考的技能,既要透过现象看到本质(也就是驱动系统行为动态背后的关键要素及其关联关系),也要从具体的事件中抽离出来,拉长关注的时间范围,看到相关事件背后隐藏的长期的(有可能是缓慢的、渐进的)规律、趋势或模式。

09 片面思考

为了生存,面对外界的状况,人们要快速做出反应。为此,在多数情况下,人们只能基于自己的经验、习惯,以及头脑中已经熟悉的模型、程序来进行思考、决策,久而久之,就容易形成片面思考的弊病。

就像荀子所说:“凡人之患,蔽于一曲,而闇于大理……故为蔽:欲为蔽,恶为蔽,始为蔽,终为蔽,远为蔽,近为蔽,博为蔽,浅为蔽,古为蔽,今为蔽。凡万物异则莫不相为蔽,此心术之公患也。”(《荀子·解蔽》)

意思就是说:大凡人的毛病,就是被事物的某一个局部或侧面所蒙蔽,而看不到全局或者明白整体的道理。

那么,什么东西会使人们被蒙蔽呢?

欲望会造成蒙蔽,让人爱屋及乌、“情人眼里出西施”,憎恶也会造成蒙蔽,让人“一叶障目,不见泰山”;

只看到开始会造成蒙蔽,让人产生错觉或误导;只看到终了会造成蒙蔽,让人忽略中间过程中可能出现的各种异常状况;

只看到远处会造成蒙蔽,让人缺乏对细节的了解;只看到近处也会造成蒙蔽,让人看不清大局和整体;

经历广博会造成蒙蔽,让人自以为是或多疑;经历少也会造成蒙蔽,让人难以把握本质或关键;

只关注过去会造成蒙蔽,让人忽视现在的状况;只关注现在会造成蒙蔽,让人无法以史为鉴,应对不当。

事实上,大凡事物都有不同的对立面,无不会交互、造成蒙蔽,这是思想方法上一个普遍的祸害。

的确,只要我们还没有开悟、成为圣人,我们的思维中就会有各种各样的“蔽”,无时无刻不受到蒙蔽。那么,到底怎样才能解除“蔽”呢?

《荀子·解蔽》中指出:“圣人知心术之患,见蔽塞之祸,故无欲、无恶、无始、无终、无近、无远、无博、无浅、无古、无今,兼陈万物而中县衡焉。是故众异不得相蔽以乱其伦也。”

意思就是说:圣明的人知道思想方法上的毛病,能够看到被蒙蔽的祸害,所以,他们既不只让爱好支配自己,也不只让憎恶支配自己;既不只看到开始,也不只看到终了;既不只看到近处,也不只看到远处;既不只注重广博,也不会安于浅陋;既不只了解过去的做法,也不只知道现在的做法。

他们同时摆出各种事物,看到事物的各个方面,并根据一定的标准进行权衡。这样,他们就能搞清楚众多的差异与对立面,不让它们互相掩盖,乱了条理。

对照现代成人发展心理学的研究可以看出,这样的人具备了自主导向以及内观自变的心智结构,可以应对真正的复杂性。

10 习而不察

在《第五项修炼:学习型组织的艺术与实践》一书中,彼得·圣吉通过“温水煮青蛙”的寓言告诉我们,对于环境中突发的剧烈变化,人们可以觉察并做出反应,但对于缓慢、渐进的改变,却有可能习而不察。

如果不能留意到那些微弱但是可能致命的变化趋势,我们就有可能成为那只沉浸在温柔乡、被慢慢煮死的青蛙。

虽然有些人对这个寓言不以为然,甚至认为它有些耸人听闻,但是,如果你了解了心智模式的运作机理及其特性后就会知道,这并非危言耸听,而是真实存在,它可能正发生在我们每个人身上。

就像组织学习大师克里斯·阿吉里斯所说,绝大多数人从幼年时期就开始学习应用I型实用理论,即单方面地控制局面,采用推销或劝说的策略,争取得到他人的支持,甚至会使用一些所谓“善意的谎言”加以掩饰,“给自己面子也给人面子”。

但是,这样的策略不可避免地会使人陷入窘境和矛盾之中,不仅误解、曲解别人的行为,也会令自己疲惫不堪、自我封闭。

到了成年之后,他们更加纯熟地应用这类理论,却经常陷入无法达成目标的境地。

因此,在阿吉里斯看来,他们之所以陷入“无能”的境地,恰恰就是因为他们太熟练地使用I型实用理论,因此,他将其称为“熟练的无能”(skilled incompetence)。

要想摆脱“熟练的无能”,让自己有一双敏锐的眼睛,就需要主动觉察到隐而不见的深层次行动模式和基本假设,学习从不同视角观察事物,运用多种逻辑、价值观念及偏好进行全方位解读、睿智决策,通过检视、反思行动的结果,促进心智模式的改善。

11 习惯性防卫

在阿吉里斯看来,人的头脑中有两套指导人们思考与行动的程序:

一是我们“信奉的理论”,也就是我们认为什么是对的、什么是错的这样一些价值判断的标准;

二是“践行的理论”,也就是实际指导我们行动的价值标准或原则。

两者并非完全一致。比如,有的领导口头上说“欢迎大家畅所欲言”,甚至他们自己内心也是这么认为的,但是,在实际会议上,听到和自己不一致的意见时就批评或打断别人。

但是,传统价值观认为,人要言行如一。因此,如果“践行的理论”和“信奉的理论”不一致,人们就会找出一些理由去解释或掩饰这些不一致,甚至对这些掩饰的行为进行掩饰。

阿吉里斯将这种行为称为“习惯性防卫”,它就像一层坚硬的“壳”,让我们难以反思,难以觉察自己深层次的内在不一致,也就难以进行深刻的学习与创新。

对此,罗伯特·凯根也有类似观点。

他的研究发现,人和组织的变革之所以这么难,是因为我们内心存在两套相互矛盾的期望:

一套是我们期望的改变,例如“对孩子要多些陪伴”“对下属要多些耐心”“要坚持锻炼”……

另外一套是隐藏得更深的期望,或者对痛点的逃避,比如“自己要在工作上投入更多的精力”“担心孩子不够优秀”“不要输在起跑线上”……

这种内在心理结构上的矛盾或冲突,经常导致变革的失败。

要克服习惯性防卫的影响是非常困难的,需要经过长期的努力、深层次的反思。

12 不良心态

毕加索曾讲过:每个孩子都是天生艺术家。但是,为什么长大以后,许多人的创造力就逐渐丧失了呢?

在我看来,原因之一就是,随着我们阅历与经验的增加,我们的好奇心在降低,再加上成年人有了“面子”意识,为了保护自己的面子或者顾及他人的面子,不再提出问题、尝试新的做法,这些不良心态是创新与学习的大敌。

因为只有不怕失败,人们才愿意尝试新的做法。相反,如果害怕失败,或者对学习或创新有过负面体验,就会让人畏首畏尾,选择更为稳妥的模式,照章办事,或者抱有“宁可不做,不可做错”的心态。

事实上,就像著名心理学家乔纳森·海特所讲:我们每个人的大脑中都住着一头大象和一个骑象人。

大象是我们大脑中自动化处理的系统,包括人的内心感觉、本能反应、情绪和直觉等;骑象人则是有意识地思考,理性控制过程。

在大多数情况下,这两套系统能和谐共处,但因为它们具有不同的特性,有时也会发生冲突。若发生冲突,取胜的毫无疑问是大象。

如果我们被情绪所控制,就很难进行客观、理性的思考。

因此,很多优秀的企业都非常重视甄选,招聘勇于创新、积极进取的学习型人才,并营造开放、平等、自由、鼓励创新、宽容失败的文化氛围,以此来保护和培养员工健康的学习心态。

【延伸阅读】

推荐语:畅销书《复盘+:把经验转化为能力》《如何系统思考》《知识炼金术》作者邱昭良博士重磅新作!1个框架 4个阶段 3次跃迁助你成为终身学习者 践行自我超越!

本文来自微信公众号 “管理的常识”(ID:Guanlidechangshi),作者:邱昭良,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK