供应链金融系统性风险治理——论资产穿透式行权的重要性

source link: http://www.woshipm.com/it/5486689.html

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

供应链金融系统性风险治理——论资产穿透式行权的重要性

编辑导语:资产穿透式行权对于供应链金融系统性风险治理十分重要,而供应链金融自身也存在一些问题。本篇文章作者讲述了供应链中小微企业发展存在的问题以及解决方案,一起来学习一下,希望对你有帮助。

2022年4月19日,易见供应链管理股份有限公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,告知书指出该公司在2015年至2020年之间的定期报告存在虚假记载和重大遗漏(未按期披露2020 年年报)等涉嫌的违法事实。

虚假记载包括:虚增银行存款、应收票据,虚增收入及利润等,6年累计虚增收入超500亿、利润超30亿。曾经以供应链金融名扬天下的区块链第一股易见股份,现在也只剩一地鸡毛,未来还有一堆法律诉讼。

无独有偶,2022年1月雪松控股200亿理财产品暴雷同样也是以供应链金融作为底层资产的证券产品,其200亿理财产品为超发资产,理财产品与底层资产失去锚定功能。

再结合2021年恒大财富400亿元理财产品暴雷事件(恒大财富底层资产也是标准的供应链金融,并涉嫌自融),关于供应链金融产品的安全性和风险性问题被暴露出来。

2022年2月18日,证监会通报2021年案件办理情况时直斥行业弊病,指出虚假陈述案件数量保持高位,重大欺诈、造假行为时有发生。

其中,违法手段演变升级,刻意利用新业态、新模式掩盖造假。

供应链金融、商业保理等新业态逐渐成为造假新“马甲”,借供应链金融之名,虚增收入、虚构利润和商业保理业务。通过伪造合同、虚开发票等惯用手法有组织、系统性造假案件约占60%。

而供应链金融自身是否存在巨大BUG,供应链金融自融、虚假贸易等风险如何防范?供应链金融商业模式最终会沦落为“骗子”手中的圈钱工具?等问题在业界激起热议。

二、本质和现状

供应链金融是以供应链为依托,以真实贸易为前提,运用自偿性贸易融资的方式,对供应链上下游企业提供点对点的综合性金融产品和服务。

供应链金融的起源可追溯到19世纪末的欧美国家,商业银行通过产业供应链,将金融服务向传统实体企业渗透。其本质是金融机构通过给供应链企业逐级授信的方式,开展企业融资服务。

但长久以来,由于供应链企业信用和资质参差不齐,金融机构出于风控考虑逐渐将资源重点集中在产业链的大型和核心企业中,这就导致传统供应链金融无法对产业链的中小微企业提供低成本的融资服务。见图1:

图1:供应链金融示意图

但金融机构出于对市场渗透率的渴望,政府出于对产业链扶持的考虑,核心企业出于对供应链稳定性的关注,以及中小微企业对融资的需求都促成供应链金融不断地创新和发展。

近年来,随着企业信息化、物联网、供应链系统化、区块链等技术的普及,传统供应链金融逐渐转变为基于数字平台化的商业模式。

平台化的供应链金融是以技术为驱动,将企业的授信和融资过程完全数字化和平台化,通过供应链上下游的信息流、商流、资金流、物流的融合授信实现的一种新型融资模式。

其主要包括:商业银行平台模式、核心企业平台模式、电商平台模式、第三方供应链金融服务平台模式、物流平台模式等。融资产品主要以应收账款融资、预付账款融资、仓单融资为主。

2021年12月李克强总理主持召开国务院常务会议,部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施,这已是国务院常务会议第四次部署供应链金融相关行动。

在2020年3月、7月和2021年9月的国务院常务会议中都要求大型企业特别是中央企业及时支付中小企业款项,鼓励使用供应链票据等新型支付工具。

2021年11月,中国银行保险监督管理委员会召开专题会议,部署深化供应链融资改革工作,鼓励银行等金融机构围绕实体经济需求提供精准金融服务。

供应链金融的初衷是缩短供应链企业应收账款的收款周期,降低了买卖双方的交易成本,提高了资金的周转速度,盘活供应链资金。

特别是采用平台化的供应链金融,在交易效率和数据完整性方面有着显著优势。

但在现实运营中,单一的平台化又为供应链虚假交易、自融、欺诈现象提供了便利,并加剧供应链中小微企业的交易不公平性和金融系统风险。具体问题如下:

1. 平台化供应链金融更倾向于服务于核心企业而非中小微企业

目前,供应链金融在功能性定义上存在较大争议。

政府希望降低中小微企业融资成本、活跃金融市场;保理企业希望赚取利差;核心企业希望延长账期、增强供应链的控制力;中小微企业则希望缩短账期;银行则希望提供资金保管和供给服务,赚取利差。

供应链金融本质上是一个多方博弈过程,只有在参与各方充分公平博弈而产生均衡态势下才能保障各方的相对利益最大化。但实际上由于信息不对称、地位不对等,参与博弈的中小微企业无法获得金融市场的公平竞争。

核心企业依靠其供应链核心地位,可以获取市场主导权,将供应链金融沦为为其扩大融资和拖延账期的工具。供应链金融平台也乐于服务于核心企业而非中小微企业。

2. 单一平台化的供应链金融更容易产生欺诈

平台化供应链金融中常出现的“自融”、“串谋诈骗”、“虚假贸易”等欺诈现象,主要是因为单一平台方可以方便地窜改交易数据,伪造交易过程,且投资人、债权人又无法行使监督权。即便像易见股份这样宣称以区块链技术构建的供应链金融平台,由于其本质仍然是单一所有权的融资平台,交易数据的真实性和安全性无从保障。

供应链金融平台将商流、信息流、资金流和物流的数据集约到一个平台内,在方便开展融资服务的同时,也为恶意造假提供了便利,单一平台化的供应链金融更容易产生欺诈。

3. 重视确权却忽视行权

长久以来,维系金融市场稳定安全的重点主要放在确权上,确权的主要依据是交易记录和合同,债权人、债务人、受托人、投资人之间的权利义务关系也是通过金融交易和合同建立起来的。

当交易类型涉及多方交易,且资产被金融产品化后,存在典型的资产转移、拆分、合并等市场操作行为,而原有确权关系只在原有交易记录和合同中有效,资产状态的变化使多方主体失去直接行权能力。

例如:供应链金融产品的投资人对于该产品的底层资产无法直接行使监督权,当底层资产崩塌,资不抵债时又失去赎回权。金融交易的行权,应当不受金融产品的包装、组合等结构影响,实现穿透式的行权能力。

4. 供应链金融平台容易沦为P2P的马甲

不同于P2P融资,供应链金融是以供应链交易为基础的一种实体融资服务,是以供应链中应收账、应付款和仓单质押为主的授信融资。

平台搭建方如果单纯围绕某个供应链、某个核心企业、某家银行、某个保理企业,难以达到平台交易量和营收预期。单一供应链的融资交易量是有限的,而跨供应链或平台交易又不符合平台方建设初衷,俗话说“无利不起早”,平台方只能从扩大融资场景入手,提升交易量。

由于供应链金融平台的交易复杂性,涉及工商、税务、证券、央行等多部门协同监管,且又缺少资产穿透式监管工具,故容易沦为P2P的新马甲。

四、解决方案

供应链金融的初衷是解决供应链的中小微企业融资难问题,但在实际操作中,由于信息不对称、地位不对等原因,优势企业往往容易获得平台的主导权。

权利与资源的集中,使融资难问题并未得到有效解决。即便利用区块链技术,在平台内部建立链式数据存储结构和多主机的共识机制,实现交易数据的上链存储。

但这种私有链、平台链,对于提高参与主体的行权能力、交易透明性和防窜改能力并没有显著帮助。

供应链金融的作用毋庸置疑,但如何防范供应链金融造成的系统性风险则是目前业界讨论最多的话题。

本文是以资产为中心,确权为基础,探讨建立分布式、对等、多元,且具备穿透式行权能力的供应链金融模式。

通过权利分散、网络对等的供应链金融交易和具备穿透行权能力的资产处置能力从而防范单一平台通过恶意造假产生的市场系统性风险。

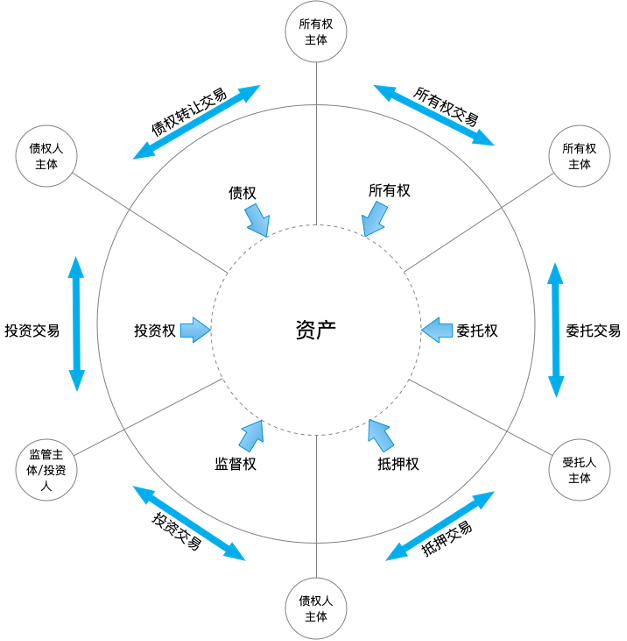

如图2所示,资产为供应链金融比较常见的应收账、应付账、仓单等底层资产,以及由底层资产构成并发行的证券产品;资产确权则仍然采用原金融平台交易市场中的交易记录与合约为工具,为防止金融平台造假,可将确权证据通过区块链存证并加固。

在供应链多方主体、供应链金融平台、政府监管机构之间通过区块链网络建立分散、对等、多元的金融交易市场。

资产行权能力则是通过Hash锁定、多重签名等密码技术,将资产所有权主体、受托人、债权人、投资人、监管机构等充分赋予从金融产品到底层资产处置的穿透式行权能力。权利包括常见的所有权、委托权、抵押权、监督权、投资权和债权等。

图2:资产穿透行权示意图

具体意义如下:

1. 建立更加分散且充分博弈的供应链金融网络

目前,供应链金融市场问题的根结在于资源的过度集中,核心企业一边利用其规模效应可获取低息贷款,一边又拖延供应链中小企业款项,同时又与银行、保理企业开展合作建设供应链金融平台赚取利差。

这种资金集中化供给模式使中小微企业无法在融资市场上充分开展博弈。通过区块链网络建立的完全权利分散、网络对等的供应链金融交易市场,是跨平台、跨供应链、跨产业的供应链资产融通市场。

通过对资产确权的数字化、密码化、协议化和智能合约化,类似以太坊ERC20、ERC721等的智能合约协议,实现在多平台间资产确权的相互信任和验证。

数字化资产的跨域信任使中小微企业在融资来源选择上更加丰富,融资市场可开展充分竞争。依托分布式的供应链金融网络也将充分改善中小微企业的信息对称性和完整性,使市场博弈更加均衡和公平。

2. 实现穿透式的资产行权能力

在现有的供应链金融以及衍生品交易中,权利与义务往往是依托交易和合约开展行权的。

投资人购买的是理财产品,权利与义务只停留在金融产品级,对其底层资产无法行使监督权,权利和义务无法逐级传递,往往到平台宣布兑付逾期后,投资人才焕然大悟,呈现零和博弈现象。

依据资产为中心,确权为基础的穿透式行权能力,是通过区块链Hash锁定、多重签名等技术将权利与义务写入资产中。

在资产数字化确权后,其转移、拆分、合并等金融活动可依据多方的权利义务关系开展校验和确认。多方参与主体可不依赖交易记录和合同,直接对资产发起行权申请,其中可通过金融产品与底层资产的组合关系,直接对底层资产发起行权。

例如:投资人可以依据所买理财产品对底层资产的真实性发起直接监督,底层资产可直接向金融产品投资人提供自身的资产结构与资产转移过程。

由于资产在分布式确权后,无法单独窜改,其真实性为投资人提供资产的安全保障。穿透式的行权力,使供应链金融的多方参与主体利益得到保障,使合作呈现非零和博弈的多赢局面。

3. 重构薄利多销下的共赢商业模式

资本是逐利的,无论核心企业、商业银行、还是保理企业,其根本诉求都是利差。供应链金融中无论是商业银行平台模式、核心企业平台模式、电商平台模式还是物流企业模式,其本质都是想依托自身资源的独占性,寻求利益最大化。

无法保障中小微企业利益的商业模式更多像“杀鸡取卵”不可持续。而第三方供应链金融平台,由于无法真正获取供应链数据,供应链金融容易演变成P2P的新马甲。

目前供应链金融的商业模式存疑,积极搭建平台者往往图谋不轨,消极参与者则是看到无利可图。

要改变此现象,必须重构商业模式,以利差为主要盈利手段的商业模式,只能采用“薄利多销”模式,通过放大交易量增加营收,提高参与者的交易积极性。

而整个资产交易的活力则是建立在多方共赢、公平和可信的交易环境下,通过可信的资产确权增加交易机会和动力,通过穿透式的行权能力增加各方参与主体对自身资产权利的对等控制力。

而连接各方主体、供应链平台的则需要完全公正的第三方,例如:政府、银保监等机构,提供资产确权和行权跨平台验证和执行的标准协议。

通过高可信的资产数字化确权、行权协议才能在更广泛和更深入的交易空间内,提升资产交易量和交易活力,从而保障中小微企业在低成本融资条件下,供应链金融参与主体实现多方共赢。

本文讨论的是通过采用完全的分布式区块链技术为资产赋予自恰的确权和行权能力,同时将资产账务化转变为资产对象化,利用标准化的资产数字化确权和行权协议连接各产业链、各平台、各机构的供应链金融市场。

各方参与主体可自由在薄利多销的大圈子和自我独尊的小圈子中需求价值最大化;中小微企业可利用确权资产在更广泛的资本市场中实现融通,在市场充分竞争机制下降低融资成本。

由于在完全分布式环境下的供应链金融交易无法被单一平台窜改和伪造,资产的穿透式行权能力可让投资人、监管机构充分行使对资产的监督权,从而降低整个供应链金融发生系统性风险的概率。

由于篇幅有限很多内容还未详细探讨,请关注本人后期的相关论文,感谢您的耐心阅读!

#专栏作家#

黄锐,人人都是产品经理专栏作家。高级系统架构设计师、资深产品经理、多家大型互联网公司顾问,金融机构、高校客座研究员。主要关注新零售、工业互联网、金融科技和区块链行业应用版块,擅长产品或系统整体性设计和规划。

本文原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK