“换头”是两门生意?一头叫AI欺诈,另一头叫反AI欺诈

source link: https://www.36kr.com/p/1493290568025224

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

文丨智能相对论

作者丨陈选滨

科学技术是把双刃剑,在为我们生活带来便利的同时也在引发一系列的社会问题,比如当前比较热门的AI人脸识别诈骗、声纹识别欺骗等。

在今年的净网2021专项行动中,南通警方就破获了一起AI人脸识别诈骗案件。据官方介绍,该犯罪团伙主要利用AI软件伪造人脸识别认证来解绑用户账号,再以低廉的价格将账号卖给下游的诈骗份子,从而非法牟利。

除了“人脸”之外,“声音”也同样可以借助AI技术进行克隆模仿。国外就有一个犯罪团伙利用人工智能语音生成软件,成功模仿并冒充一家英国能源公司的德国 母公司CEO,来欺骗其多位同事和合作伙伴,非法牟利约173万人民币,令人咋舌。

因此,在当前,反AI欺诈基本已经成为一个社会性的问题,如何以“魔法打败魔法”,用技术手段来解决技术问题,是市场和行业共同努力的方向。特别是在AI应用越来越普遍的国内市场,更多的企业投身于专业技术领域,正在用更领先的技术能力来垒砌反AI欺诈的围墙。

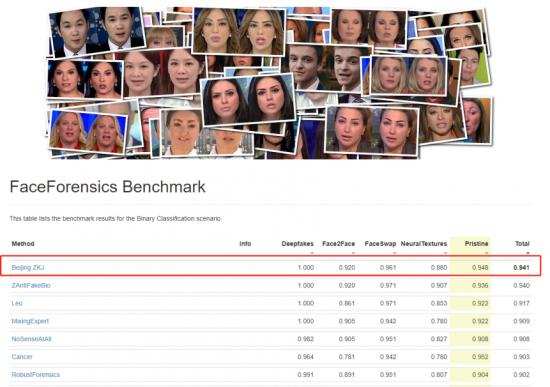

比如,前不久,在FaceForensics++Benchmark(国际知名深度伪造学术榜单)中国企业就通过基于自有亿级海量图片训练的人脸识别算法和独有的AI技术将综合准确率提升至94.1%,成功登顶榜首,将我国的深度伪造防伪能力再提升一个段位,处于国际领先水平。

所谓深度伪造技术是指通过人工智能技术将一个人(比如目标公司的CEO)视频中的头像几乎完美嫁接到另一个视频中的人(比如假的演员)身上。这样的技术如果往坏的方向应用就很容易构成文章开篇所说的欺诈案件,但是如果往好的方向应用,那将是反AI欺诈工程的重要技术支持。

技术本身就带有天然的辩证性,当AI欺诈越来越普遍,反AI欺诈实际也正在逐渐形成一个产业,只是外界关注得并不多,而正在与非法份子角力的也多是一些专精企业,而非巨头。

AI欺诈与反欺诈角力,引领产业机遇的却不是“传统”AI巨头?

目前,AI欺诈案件很普遍,方式也是多种多样,伪造邮件、克隆声音、电话诈骗、人脸伪造等等层出不穷。

聚焦来看,这些AI诈骗的核心就是利用先进的人工智能技术来伪造声音、笔迹、人脸等特征,来获取受害者的信任从而实现牟利。

这样的方式相比以往的诈骗,就存在非常明显的技术优势——在AI技术的加持下,伪造的“真实性”更强,不仅是人,甚至连某些终端设备的摄像头、传感器都能骗过,可谓防不胜防。

因此,面对这种情况,简单的呼吁和提高反诈骗意识是不够,必须得利用技术手段来预防、解决。比如,国外的信息安全服务商Symantec就计划用区块链和IP语音(VoIP)呼叫的方法来辨别来电者的真实性,减少AI伪造诈骗电话。

在国内,类似的技术应用与推广也在开展,中国信通院就在牵头组织“护脸计划”成员加速相关技术的进步和应用落地。如今,依托强大的AI算法能力和人脸防伪技术,银行、保险、证券、信托、教育等行业正在实现智能化安全升级,规避AI欺诈风险。

在这个过程中,反AI欺诈依托较高的技术门槛以及规模化的应用,正逐步发展成为一个典型的“专精特新”产业。

值得一提的是,在这个新产业,引领发展的往往并非是传统意义上AI巨头,而是一些深耕单一技术领域的专精企业。这不难理解,AI欺诈与反AI欺诈之间的拉锯大多是对应某一单一技术领域的角力,“正义”的一方必然需要更专业、强大的技术能力。

因此,进入这一领域的服务商必须要有过硬的技术能力,比如中关村科金,除了人脸识别技术之外,其声纹识别能力同样荣获了国际权威声纹识别赛事VoxSRC2021的Trick1和Trick2两个赛道双榜第二名,达到国际领先水平。

三个动作,反AI欺诈走向产业突围

如今,信息安全早已成为一个较为成熟的产业,反AI欺诈只是其中的一种表现,市场和行业正在从各个层面来增强整体的防护能力。聚焦小巨人企业以及“可信AI:人脸识别评估”类似的权威测评,我们可以看到较为清晰的三大行动趋势。

设置比AI欺诈进攻路线更全面的“防御工事”。

首先,面对AI欺诈等技术风险攻击,只有做好从技术到产业的全面部署才能真正的有效做好防御。

因此,在本次“可信AI:人脸识别评估”活动中,中国信通院就设置了各种主流的攻击方式测评,如人脸识别系统抵御电子屏攻击、打印照片攻击、挖孔照片攻击、三维头模攻击、手机定制ROM注入攻击等,全面、客观地考验企业的技术能力。

这种通过“技术来评估技术”的方法对应的正是“用技术手段来解决技术问题”的产业思路,一切的核心都在技术之上。通过这样的活动将持续倒逼企业专注于技术进步,同时让市场看到更多专精企业,促成产业合作将信息安全的“防御工事”推动起来。

从拟真中快速获取更丰富的防御技巧。

其次,对于企业而言,做好信息安全更要有先“敌人”一步,先市场一截的意识。那么,参与国内外的顶尖赛事和评估活动,很大程度上不仅能得到权威的背书,还能为技术应用创造一个拟真的场景,以获取更丰富的防御技巧。

本次FaceForensics++Benchmark榜单就为参赛团队提出了极为困难的评估活动,其中换表情(NerualTexture、Face2Face)的深度伪造算法由于其微笑的编辑区域以及逼真的渲染技术,辨别真伪难度极大。

同样的,在其他评估活动中也设置了基于行业顶级标准的门槛。正是在这种极为严苛的测试条件下,越能看到一家企业应对信息安全攻击以及AI欺诈的技术能力。

经受现实场景的严苛考验,明确技术应用方向。

最后,现实场景的应用也是必不可少的。比起拟真训练,现实应用更能看到“敌人”的攻击方式、攻击意图以及攻击思维,从而明确技术的迭代方向。

目前,社会上就存在一种新的高科技犯罪思路:犯罪分子先是摸清行方的大额转账业务全部流程中可能涉及的填报信息,然后搭建红包钓鱼网站,引诱客户填报相关个人敏感信息。紧接着再使用专用的ROM劫持设备对行方系统进行摄像头麦克风劫持,与客户进行视频电话通信,引导客户进行相关点点头、眨眨眼、张张嘴的操作,以此顺利通过了行方的知识型个人信息校验、生物型活体识别与人脸识别,实现非法牟利。

在这种情况下,市场上常规的动作活体技术的密码空间相对狭小,两轮动作也仅有几十种可能性,非常容易被穷举和传递诱导,因此很难做好防御。因此,只有采用多模态生物防伪与安全平台中的数字活体技术进行加固,将密码空间上升到几十万种,不仅要求在有限的时间内将动态密码转述给客户,还要求突破唇语校验、语音校验、音画同步校验。才能进一步提高了犯罪分子的攻击成本,从而保护客户的财产安全。

因此,从实际应用来看,现实场景的严苛考验是非常关键的,只有越深入现实之中,才越能看清目前产业最需要解决的问题是什么,技术应该怎么赋能。

“魔”“道”较量,AI时代网络安全蓝海才刚刚开始

回过头来说,欺诈与反欺诈本身就是一个相互拉锯的事情,加持了AI技术也同样如此。对于这样一个“魔高一尺道高一丈”的过程,一般很难出现终局,现在也只是开场。

或许,很快又会有新的攻击方式和技术手段出现,需要服务商不断的应对,迭代自家技术,释放产业价值。

我们可以看到的是,技术的进步必然会带来更多的价值,一方面是防范安全的价值,另一方面则是应用优化的价值。

比如,中关村科金携手某全国性股份制商业银行打造的互联网销售可回溯系统,在保障互联网产品销售安全的同时,实际上也为银行、客户等多方带来了显而易见的新价值——对于银行,系统可对有效订单信息回溯数据并进行算法压缩+多重算法加密处理,保证回溯资料无损且安全,存储效率高,成本低;对于客户,系统采用轻感知采集,无需进行过重操作,只需简单操作便能看到整个互联网产品的销售过程,保障权益。据悉,该系统已合作银行及保险机构近15家,其中超过3家通过了银保监会驻点检查。

由此可见,技术确实是一把双刃剑,但是如果“好”的一面若是用得好的话,不仅能给我们带来安全可靠的保障,还能提供更为便捷高效的服务。

那么,在这场“魔”与“道”的较量中,反AI欺诈也好,信息安全也罢,都不止于“防护”二字,而是更为远大的目标,即更好地服务于生活、生产。

本文来自微信公众号“智能相对论”(ID:aixdlun),作者:智能科技新媒体,36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人,36氪平台仅提供信息存储空间服务。

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK