泡泡玛特市值破千亿,盲盒生意怎么成了“印钞机”?

source link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/336743722

Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

泡泡玛特市值破千亿,盲盒生意怎么成了“印钞机”?

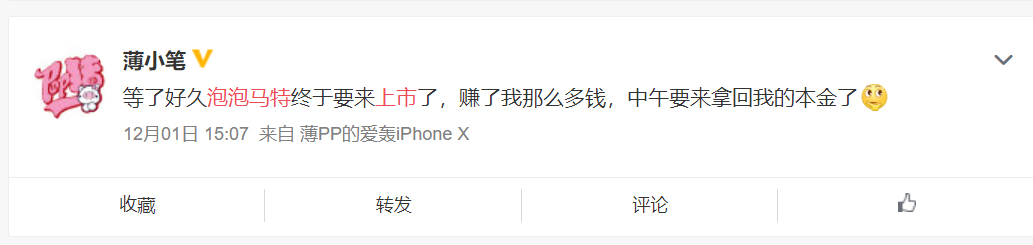

12月11日,成立十周年的泡泡玛特登陆港股,首日开盘股价高涨约100%,报77.1港元/股,市值破千亿,成为了国内潮玩文化领军第一股。泡泡玛特在两年内净利润增长了300倍,赚钱能力堪比“印钞机”。

我想,一提到泡泡玛特,大家脑海中马上就会浮现各种盲盒,系列多到数都数不过来。也难怪有人叫它“盲盒第一股”。

但不管你有没有亲手买过盲盒,恐怕都会发现,这种叫“盲盒”的东西不知从什么时候起忽然流行了起来。不管什么时候,盲盒店里都挤满了人,盲盒自动售货机也出现在了商场的各个角落。不瞒你们说,连我那个不知道盲盒到底怎么玩儿的朋友,看我抽完,自己竟然也抽了一个……所以,这究竟是个啥?

盲盒,物如其名,就是靠盲猜猜里面是啥东西的盒子,买的时候不能拆盒。一般盲盒都是成系列出现,可能是动漫、影视作品的周边,也可能是由设计师单独设计出来的角色,比如在盲盒中很有名气的Molly。除了一套里的固定角色,有的盲盒还会配带隐藏款,抽到隐藏款就好比在游戏里抽到了UR,真·欧皇附体。

要说的话,其实很多东西都和盲盒类似。你可以把它想成小时候吃干脆面里的水浒卡,卡才是本体,干脆面只是顺带吃一吃。在日本,跟盲盒十分相似的扭蛋,已经流行了几十年,在国内也挺受欢迎。

各种盲盒,抽到手软 | 图虫创意而且,玩盲盒看起来并不像玩手办一样烧钱。在中国,一般的盲盒价格是50块左右,扭蛋则是20~50块不等,这个价格设置十分微妙:乍一看好像觉得有点贵,都能喝两杯奶茶了。但仔细一想,自己喜欢的IP的正版周边,单买一个小手办可能得要120块左右,而盲盒只要50块,细节处理得也十分周到,好像还挺值的?我就是这样入坑的。

但盲盒坑一入,出血程度也不小,买买买停不下来,一回过神儿来已经掉了不少银子。一个靠猜的盒子到底为啥有这么大魅力?

小哪吒魅力无穷 | 图虫创意拆盒子真爽,不知道里面是啥更爽

对我们这些喜欢抽盲盒的人来说,收集盲盒不是为了获得经济收益(比如将来拿来卖钱),而是为了感情。通过抽盲盒,可以想起自己喜欢的IP,感受到自己与喜爱的角色之间的联系。不过,除了为喜欢的IP贡献一份力量,拆盒子时候的快感也是一个开始玩盲盒的原因,跟有些人喜欢拆快递是一个道理。

当爱上这种拆盒子的快感,人们通常会下意识地将这种情绪归因于产品本身,以为自己喜欢的是里面的东西,于是为了再次得到这个系列的东西,就会重新购买盲盒。但是其实没有这么简单——比起拆快递,盲盒更像是拆礼物:你不知道里面装的是啥啊。每拆一个盲盒,都是打开一扇神秘的大门。

已经在日本流行了很长时间的扭蛋 | hslo/flickr越是不确定里面是啥东西,就越会反反复复地抽盲盒。“人们更多地是因为不确定的刺激而重复一项任务,而不是为了那些已经确定的刺激,” 芝加哥大学布斯商学院的克里斯托弗·赫西(Christopher Hsee)教授和香港中文大学商学院的助理教授沈璐希在他们的研究中写道,“是不确定的刺激加强了重复决策。”

当不确定性带来的不悦,转变为确定性结果带来的满足感时,消费者的心理感觉便会变好,甚至比直接给他/她结果更加好。一来二去,人们就爱上了这种“拆礼物”的感觉。这就是不确定的刺激能推动行为的原因之一。

在发表于《消费者研究杂志》的这项研究中,研究人员在香港和芝加哥进行了四次实验,发现不确定的奖励在实验室和真实环境下都能持续激励消费者,不论体量的大小。

像这种同理的东西,还请大家不要上瘾 | Pixabay在其中一项实验中,来自香港的一个跑步俱乐部的学生被告知,他们可以通过在400米室外跑道上跑步、慢跑或快走获得积分,活动为期15天。

成员被随机分为两组,一组在每完成一圈后可以获得确定的5分积分,而另一组在完成每圈后获得的积分是不确定的,将随机得到3-5分不等。在15天结束后,参与者可以凭积分在一家咖啡馆兑换等额礼品卡。

结果正如研究人员预测的那样,那些不确定将获得多少积分的学生跑的圈数更多,即便最后拿到的礼品卡金额可能更少。

“换句话说,在不确定的激励下,学生多跑了1.61英里(≈2.59千米),”研究中说道。

不屈不挠,一定要集齐一整套

有些同好可能有点“强迫症”,抽盲盒一定要集齐一整套。更有甚者会认为连隐藏款一起拿到才算完整的一套。因此,为了达到目的,他们会一个接一个地抽。好不容易集齐了一套,又开始收集另一套,如此循环往复。对于这些人而言,收藏是一种追求,一种永远无法达成的终身追求。

你可能会觉得花钱买下一堆没有实用的东西很不值,但其实,收集盲盒能给他们带来许多心理安慰,比如集齐一套盲盒之后一种成事圆满的“安全感”。另外,市场营销学教授罗素·W·贝尔克(Russell W. Belk)曾在其论文中指出,除了提供安全感,收集东西还为个体的自我定义提供了一个方法。

能收藏的东西多了去了,手办可是个大坑 | 图虫创意那些在圈子内小有名气的收藏者,就可以通过这种方式增强对自己的认同感。贝尔克还表示,如果在工作上不满意,收集东西可以成为获得成就感的代替渠道。

尽管当收集行为上升为“收藏癖”时可能产生消极作用,但适当地收集物品可以给人带来快乐,而这种快乐不局限于收集的东西本身。拿盲盒来说,抽到不想要的角色,或重复抽到同一个角色是家常便饭。这时,很多人选择在网上甚至在店里蹲点来跟其他人交换盲盒,在体会到抽盲盒的快感同时,说不定还能通过社交收获一份友情。

露丝·福尔马克(Ruth Formanek)在其发表在《社会行为与人格》期刊中的论文里表示,收集东西对建立与他人的联系很有意义,收藏者可以跟其他的同好建立来往。这不,盲盒就印证了这个观点。

一入盲盒深似海 | 图虫创意虽然毫无根据,但我就觉得能抽到稀有款

你可能会产生一个疑问:凭什么那些人就觉得自己能集齐一套呢?怎么能保证每次都抽到自己想要的呢?

但人类这种生物,就是总喜欢高估自己控制事件的能力。这种心理被称为“控制错觉”。艾伦·兰格(Ellen Langer)在70年代发展了“控制错觉”这一概念,她发现人们对自己的掌控力总有种不切实际的认知。“其实,过去40多年间我一直在研究的这个观点,”她在2013年的一场演讲中说道,“大部分人几乎都没有意识到。”

控制错觉是指夸大自己产生预期结果的能力的倾向,即便是对于随机事件,人们也相信自己有能力掌控一切。

为什么会产生这种看起来有点自不量力的错觉呢?一个可能的原因是人们喜欢通过一个并不可靠的过程来判断自己的控制能力。

这里好像有一位抽到隐藏款的欧皇(可惜不是我) | 图虫创意在一项研究中,大学生在虚拟现实中利用电梯来治疗恐高症。那些被告知能控制电梯(其实并不能)的学生感受到了跟那些真的能控制电梯的学生相同的控制力。而那些被引导认为自己不能控制电梯的人,果然表示觉得自己几乎什么都控制不了。他们通过“由别人告知”这个并不可靠的过程判断了自己的控制能力。

而抽盲盒的人,别说是“由别人告知”了,他们甚至只是凭借“我觉得我能行”这样更不靠谱的过程,或者“你看那些欧皇都抽到了我也行”之类的暗示,高估了自己的控制结果的能力。

但这并不是说控制错觉这种心理是不好的。控制错觉的确有可能导致人们去冒不必要的风险,但从积极的角度来说,体会到没什么根据的控制力,的确能让人体验到积极的情绪,并尝试新的、具有挑战性的任务。对于抽盲盒而言,只要在经济范围允许内,通过抽盲盒来愉悦一下心情,并不是件坏事。

50块一个的话,我还行 | 图虫创意在消费愈发不依赖于产品功能的今天,如何触动人心并激起消费者的感情才是制胜的关键。盲盒就很好地利用了这一点,它已经成为了一种流行文化潮流,构成了“粉丝文化”的一部分,也成功抓住了我的心。

不过,如果你也喜欢抽盲盒,可要小心陷阱。有些卖家自己也是收藏者,他们可能会使出奇招——他们能通过给盲盒称重基本准确地猜到里面是哪个角色/款式,然后自己把喜欢的或者稀有角色留下,而顾客还美滋滋地带着控制错觉以为自己能抽到隐藏款。

反正我是迷之自信地认为我并没有掉进过这样的坑里,顺便晒一下我自己的藏货吧:

我荣纯小天使必须站C位!(•̀ϖ•́ )参考文献:

1. Hooked on Loot Boxes, Derek Mei, https://medium.com/behavior-design/hooked-on-loot-boxes-how-design-gets-us-addicted-79c45faebc05

2. Thompson, Suzanne C. (1999), "Illusions of Control: How We Overestimate Our Personal Influence", Current Directions in Psychological Science, 8 (6): 187–190, doi:10.1111/1467-8721.00044, JSTOR 20182602

3. Plous, Scott (1993), The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, ISBN 978-0-07-050477-6, OCLC 26931106

4. Hobbs, Christin; Kreiner, Honeycutt; Hinds, Brockman (2010). "The Illusion of Control in a Virtual Reality Setting". North American Journal of Psychology. 12 (3).

5. Gino, Francesca; Sharek, Zachariah; Moore, Don A. (2011). "Keeping the illusion of control under control: Ceilings, floors, and imperfect calibration". Organizational Behavior and Human Decision Processes. 114 (2): 104–114. doi:10.1016/j.obhdp.2010.10.002.

6. Presson, Paul K.; Benassi, Victor A. (1996). "Illusion of control: A meta-analytic review". Journal of Social Behavior & Personality. 11 (3).

7. Illusion of Control, https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/self/illusion-of-control/

8. Wohl, M. J. A., & Enzle, M. E. (2002). The deployment of personal luck: Illusory control in

games of pure chance. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1388-1397.

9. Rykwert, J. (2001). "WHY COLLECT?". History Today. 51: 12 – via EBSCOhost.

10. McKinley, Mark (2005). The psychology of collecting. Retrieved from http://www.talkingclocks.net/collecting.pdf.

11. The Fun and Function of Uncertainty: Uncertain Incentives Reinforce Repetition Decisions

Luxi Shen, Christopher K Hsee, Joachim H Talloen Journal of Consumer Research, Volume 46, Issue 1, June 2019, Pages 69–81, https://doi.org/10.1093/jcr/ucy062

12. Swatch Fever: An Allegory for Understanding the Paradox of Collecting, Mary M. Long, Drexel University, Leon G. Schiffman, Baruch College—CUNY

作者:八云

编辑:李子

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有需要请联系[email protected]

Recommend

About Joyk

Aggregate valuable and interesting links.

Joyk means Joy of geeK